当u盘突然罢工时,我发现了这些隐藏的硬件侦察兵

上周帮朋友修电脑时遇到件趣事——他新买的固态硬盘在三个usb接口上轮流插拔,系统却像得了脸盲症似的毫无反应。这个看似简单的故障,最后竟是通过一款不到5mb的小工具解决的。这件事让我意识到,usb接口检测软件就像数码世界的听诊器,能帮我们透视那些肉眼看不见的硬件暗疾。

这些工具如何成为我的"故障翻译官"

在尝试过二十余款相关软件后,我发现真正实用的检测工具往往具备三大特征:精准识别硬件参数、实时监控传输状态以及智能分析故障根源。比如usbdeview不仅能显示设备供电量,还能追溯两年前连接过的外设记录,这种"记忆回溯"功能在排查历史故障时格外有用。

私藏工具库大公开

- usbdeview:这个来自nirsoft的小工具堪称usb界的福尔摩斯,能完整显示每个接口的供电电压波动曲线。有次我发现移动硬盘频繁掉线,就是通过它捕捉到接口电压偶尔会骤降到4.3v的异常现象

- checkflash:别被名字误导,它不仅能检测u盘真伪,还能对接口进行压力测试。我常用它模拟持续大文件传输,观察接口是否会出现过热保护

- usblogview:实时记录所有usb事件的时间戳,当遇到设备间歇性失灵时,这个日志记录器能帮你锁定故障发生的精确时间点

- hwinfo便携版:这个瑞士军刀般的工具可以监测到usb控制器的温度变化,有次就是靠它发现笔记本type-c接口虚焊导致的异常升温

- usb oblivion:专治各种"设备记忆残留",当系统固执着认为某个已损坏的设备仍存在时,它能彻底清理注册表中的幽灵设备

实战检测中的三大误区

新手常犯的错误是过度依赖单一检测结果。有次我遇到个典型案例:某品牌主板的所有检测软件都显示usb3.0接口工作正常,实际传输速度却只有usb2.0水平。后来发现是芯片组驱动中的节能模式在作祟,这种情况就需要结合实际传输测试与软件数据交叉验证。

进阶玩家的诊断仪式

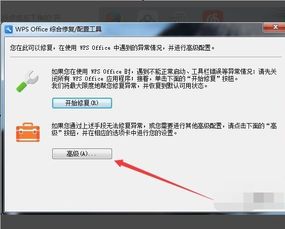

我的标准检测流程分三步走:先用usbdeview进行基础参数筛查,接着用checkflash做15分钟压力测试,最后通过hwinfo观察接口的电压和温度曲线。这个组合拳能揪出95%以上的接口故障,剩下的疑难杂症就得请出示波器等专业设备了。

从usb检测到硬件全科诊断

掌握这些工具后,你会发现接口检测只是硬件维护的冰山一角。当你能熟练解读usb控制器的供电曲线时,自然就会想探究主板供电模块的稳定性;当你看懂接口温度日志后,散热系统的优化方案也会在脑中逐渐成型。这种从点到面的技术迁移,正是数码玩家最大的乐趣所在。

最近在研究雷电4接口的检测方案时,意外发现这些usb检测工具同样适用——只要把传输速度阈值调高就行。看来数码世界的检测逻辑都是相通的,重要的是培养出解读数据的"火眼金睛"。下次遇到设备抽风时,不妨先别急着送修,让这些数字侦探帮你找出真凶吧。

上一篇:

下一篇: